発達障害とその特徴

発達障害とは?

-発達障害の定義-

文科省のホームページには、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害

学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状

が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。

・自閉症

・アスペルガー症候群

・広汎性発達障害

・学習障害(LD)

・注意欠陥多動性障害(ADHD)

学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状

が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。

・自閉症

・アスペルガー症候群

・広汎性発達障害

・学習障害(LD)

・注意欠陥多動性障害(ADHD)

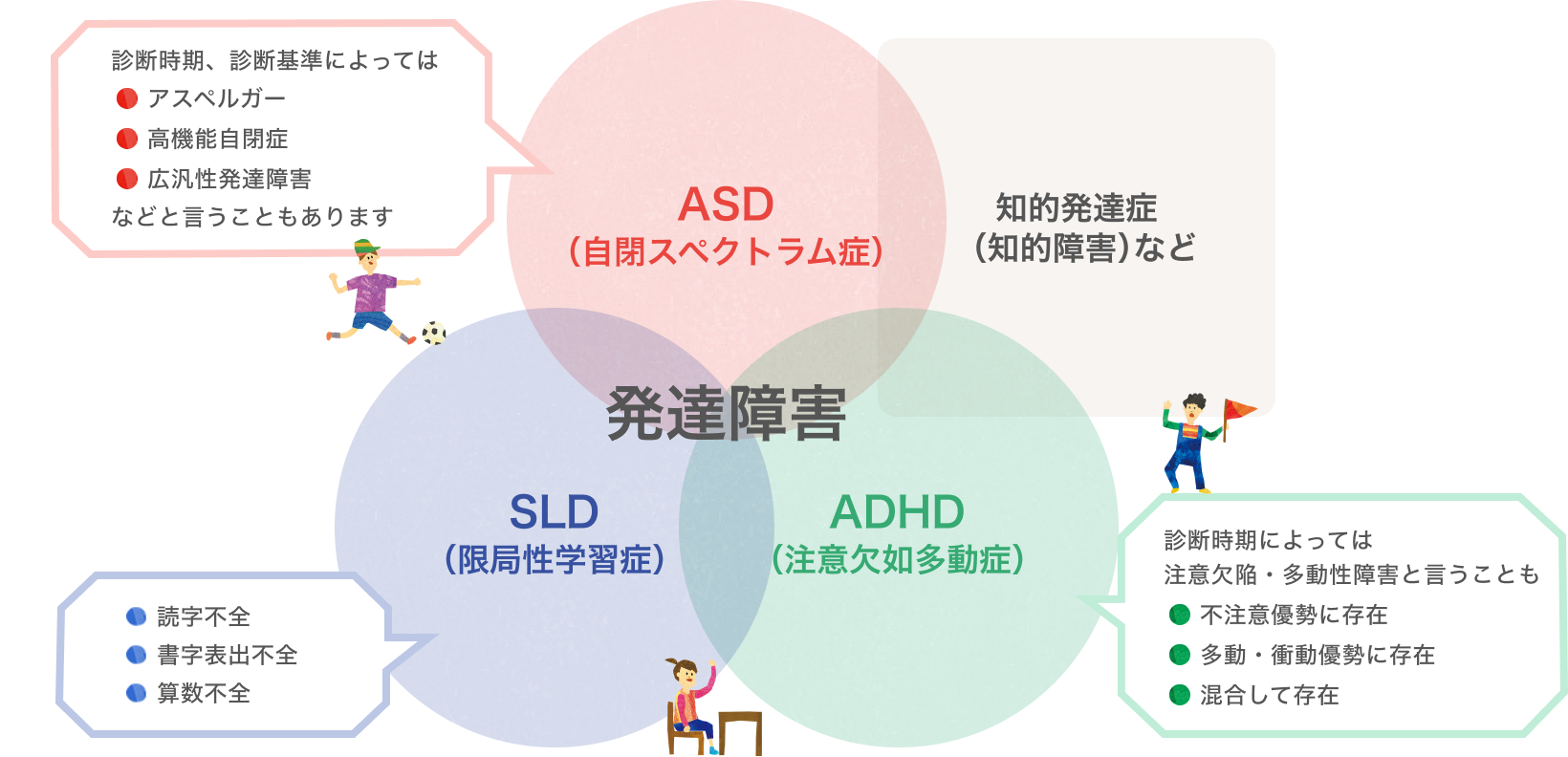

上記のように発達障害は大きく3つに分けてのタイプとなっています。

発達障害とは、脳機能の障害です。

個人によって凸凹が異なり、様々な障害が重なるケースもあります。

●自閉症

『アスペルガー症候群』『高機能自閉症』『広汎性発達障害』など

様々な診断名があります。

-特徴-

・言語発達の遅れ

・社会/対人関係の困難さ

・こだわり行動

従来、世界保健機関(WHO)の定めた国際疾病分類(ICD)やアメリカ精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)では、アスペルガー症候群などとともに広汎性発達障害というカテゴリーのもと自閉症という診断が位置づけられていました。2013年に刊行された「DSM-5」では、自閉症という障害名は廃止され、自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害の障害名のもとに統合されました。

●注意欠陥多動性障害(ADHD)

一般的に『落ち着きのない子』とみられがちです。

-特徴-

・注意欠陥(集中力が不足)

・多動性(座っていられない/立っていられない)

・衝動性(思い立ったら行動してしまう)

また、ADHDの子どもの特徴として『成功体験が乏しい』という側面もあります。

なので、極端にネガティブであったり、『自己肯定感』が低い場合が多いです。

●学習障害(LD)

全体的に知的発達の遅れはみられませんが、「聞く」「話す」「読む」

「書く」「計算・推論する」の能力に困難を生じます。

・読字障害(ディスレクシア)

・書字障害(ディスグラフィア)

・算数障害(ディスカリキュリア)

学習障害では、「適当に行っている」と言われ、気付きにくい場合があります。

教育と発達障害

-学校での発達障害-

2012年の文科省の調査では、全国の公立小中学校で『6.5%』の子どもが

『発達障害』の可能性があるとでています。

現在では、『10人に1人』ではないか?とも言われています。

学校に『特別支援学級』の設置が進んでいきました。

僕が住んでいる地域では、ほぼ全ての小中学校に特別支援学級があり、

『特別支援学級親の会』というものが、発達障害をもつお子さんの親御さんが

中心となり、『発達障害』について理解を深めていく活動を積極的に展開しています。

また、学校の方では

『放課後等デイサービス』の理解に対しての活動も豊富となってきています。

しかし、まだまだ『発達障害』への認知が低く、学校でもなお

教師が生徒に「空気よんで」「しっかりやりなさい!」などの言葉掛けが

見られているのも現実です。

-発達障害と定型発達の違い-

定型発達とは、年齢によって一般的な能力を獲得できている発達段階である

ということです。しかし、『発達障害』の中でも、勉強ができる子

言葉を巧みに使用できる子、正義感が強くたくましい子などと、定型発達と

変わらない子がたくさんいます。

私は、その子たちを比べ『普通』ではないという偏見が学校教育を含む

すべての『教育』過程において間違っていると感じています。

しかし、発達障害を『特徴』と捉えるのも、それもまた違うと思います。

なぜならば、子どもたちは、自分の障害と向き合う必要があるからです。

「この子は、こういう子どもだから」と言って、そのまま『社会』で

通用する世の中ではない事を我々は知っています。

私がTwitterで何人もの『発達障害をオープンにしている』フォロワーさん

のつぶやきやコメントをみていて感じます。

凸凹はあるけれど、それと向き合う『自己肯定感』をみにつけ、

『自分は自分』『他人(ひと)は他人(ひと)』と分離した考えをもち

生きていく事が重要だと考えています。

それは、定型発達の子どもにも言える事です。

「私は発達障害ではない」という事が違いではなく、

「私は、1人の人間」という自覚をもち、自分を受容し他者を承認することが

大切なんだと思っています。

それを、学校でも教育として伝えていって欲しいと願っています。

-発達障害の子どもの現状-

さきほども少しだけ出てきたワードがありました。

それは『放課後等デイサービス』という施設です。

放課後等デイサービスというのは、6~18歳までの『障害』のある子どもが

利用できる『福祉サービス』のことです。

放課後等デイサービスって何するとこ??

放課後等デイサービスの主な内容は『療育』とよばれるものです。

『療育』とは、『医療』+『教育』のことです。

『自立支援』や『日常生活の充実』をコンセプトに活動スケジュールを

組み込んでいる事業所が多いです。

子どもの『療育』のベースとして、

『行動療法』や『視覚支援』という特徴があります。

また、『保育士』をはじめ『作業療法士』『理学療法士』という専門的な

知識をもった指導者が豊富にいて、サービスを提供してくれます。

詳しくは、リンクを掲載いたしますのでそちらからどうぞ♪

私は、保育園の勤務の他に

この『放課後等デイサービス』という現場で5年間働いた実績があります。

※まだ継続中です。

そこでは、何人もの『子ども』に出会い、そして『親』と出会っています。

『発達障害』のお子さんは、特別な外見での特徴もなく

見た目は『普通』のお子さんと変わりありません。

この『普通』という言葉のマジックに子どもたちは苦しめられ、

大人たちも悩まされてきました。

子どもは見た目ではありません。

もちろん大人もそうです。

しかし、『社会』では見た目も重視されます。

そして、『常識』というルールの中で生きていかなくてはいけません。

そういった中で、『発達障害』『定型発達』が併存する術というのは、

やはり『理解』する事ではないのでしょうか?

私の勤務経験は多いか少ないかでいえば、少ない方かもしれません。

しかし、それでも日々多くの事を学び、

利用者の家族さんに全力で寄り添ってきました。

たくさんの事に気付かされ、考えさせられる日々です。

その中でも、みんな『笑顔』で、成長を喜び、

期待し続けているのです。

今後の教育に求められるもの

-教育現場に求められる人材とは-

教育現場には、『教師』という存在がかかせません。

現在日本では、『教師』以外が教育する事が許されていません。

教員免許がないと『先生』になれないのです。

なので、その『先生』を教育する『先生』が必要となってきます。

先ほど、『発達障害への理解』が大切という話をしました。

現在、『発達障害』について理解のある先生が少ないということです。

そして、『放課後等デイサービス』についても知識が薄い先生が多いです。

なので、まずは教育者に対して教育する人材が必要となります。

また、子どもの本質を理解できる人間であることが大切となります

まだまだ求められる能力というものはたくさんありますが…

『プログラミングスキル』『アクティブラーニングスキル』だったり…

しかし、多くを求める事はなかなか叶わないので、

近い未来を見るのであれば、まずは『教師の教育』かと思っています。

しかし、教師にはそのような時間が無いというものも酷な現実です。

日本の『教育』というシステムを解体し、再構築するしかないのかもしれませんね。

頑張れ!日本!

コメント

コメントを投稿